vol.71

「ヒト」が中心にある、場のつくりかた

Text by Mitsuhiro Wakayama

Photographs by Hyemi Cho

花業界を牽引してきた「日比谷花壇」と出版産業のリーディングカンパニー「丸善雄松堂」。創業およそ150年の歴史ある老舗企業の両社はいま、自社の強みを活かして新領域に事業を拡張させています。——なぜ、業界をリードする企業がビジネススタイルを拡張させようとしているのか? ビジュアルコミュニケーションを軸に「Co-Creation Partner」としてさまざまな事業に携わるアマナを交え、「ヒト」を中心とした場づくりを進める3社によるトークセッション。「新たな共創」も見据えた、これからのビジネスのキーポイントについて語りました。

タジリケイスケ(株式会社アマナ「amanatoh」編集長/以下、タジリ):本日のオンライントークセッションは「ヒトが中心にある、場のつくりかた」というテーマで、3名のゲストともにお送りしていきます。ご登壇いただくのは株式会社日比谷花壇の石賀美樹さん、丸善雄松堂株式会社の林泰斗さん、そして弊社アマナより濱谷俊輔です。

おそらく視聴者の皆さんは、日比谷花壇といえば花、丸善雄松堂といえば本、またアマナは広告関係の企業というイメージをお持ちだと思います。一見すると業態もバラバラな3社ですが実はひとつの共通点があります。それは「基幹事業を延伸してビジネスをしている」ということ。そこで今日は「事業展開の戦略」や「プロジェクトの仕掛け方」という点にフォーカスをあてて、それぞれのご経験をもとにお話いただければと思っております。

本日最初のディスカッションテーマは「行動変容する仕掛け」です。個人や集団の行動を変えていくためには何が必要か、ということですね。これには消費者の行動変容という意味もありますが、社内における行動変容という意味もあります。3名の経験を参考にしながら、両者を同時に考えていきたいと思います。

皆さんいずれも上質な場をクリエイトされているわけですが、ただ単にそれらしい見た目の場所をつくっているわけではないと思います。そこでは体験から感動へ至る導線が設計されているはずです。そのあたりの“技術”について語っていただければと思いますが、いかがでしょう?

石賀美樹(株式会社日比谷花壇 執行役員 ブランドオフィサー/以下、石賀):そのことをお話しするにあたって、皆さんにお渡ししたいものがあるんです。

一同:……!?

石賀:じつは今日、皆さんにプレゼントの花束を持ってきました!

一同:!!(驚)

タジリ:すごいですね!(笑)

石賀:サプライズです! いかがですか? お花をもらうって決してわるいものじゃないですよね?

タジリ:いやいや、むしろ嬉しいですよ。

石賀:よかったです。いままさにご登壇の皆さんに体験していただいた「サプライズ」。私たちは、何よりもまずサプライズを用意することが重要だと考えています。しかし、サプライズなら何でも感動するのかと言われれば、そうではないですよね。じゃあ何がそのときその場におけるサプライズになるのか。それは「自分で体験」しなければわかりません。そこで起きる気持ちの変化をつぶさに感じ取り、分析することがサプライズを用意する側には求められると思っています。

例えば「花束を渡す」というサプライズを計画したとすれば、どの場所で、どのタイミングで渡すべきなのかが重要になってきます。考えうる項目をリストアップして、一つひとつ検証してみる。ここで大切なことは、できるだけ多くの仮説を立て、それを自分たちで確かめるというプロセスを踏むことです。

仮説を立てて検証するということは、いわば遠回りですし、先行きがわからない変化のなかを進んでいくことです。こういうことにチームで取り組む場合は、まず「考えられる失敗することへのハードルを下げておくこと」が必要です。そして「変えていくこと・試みることを恐れないこと」も重要です。

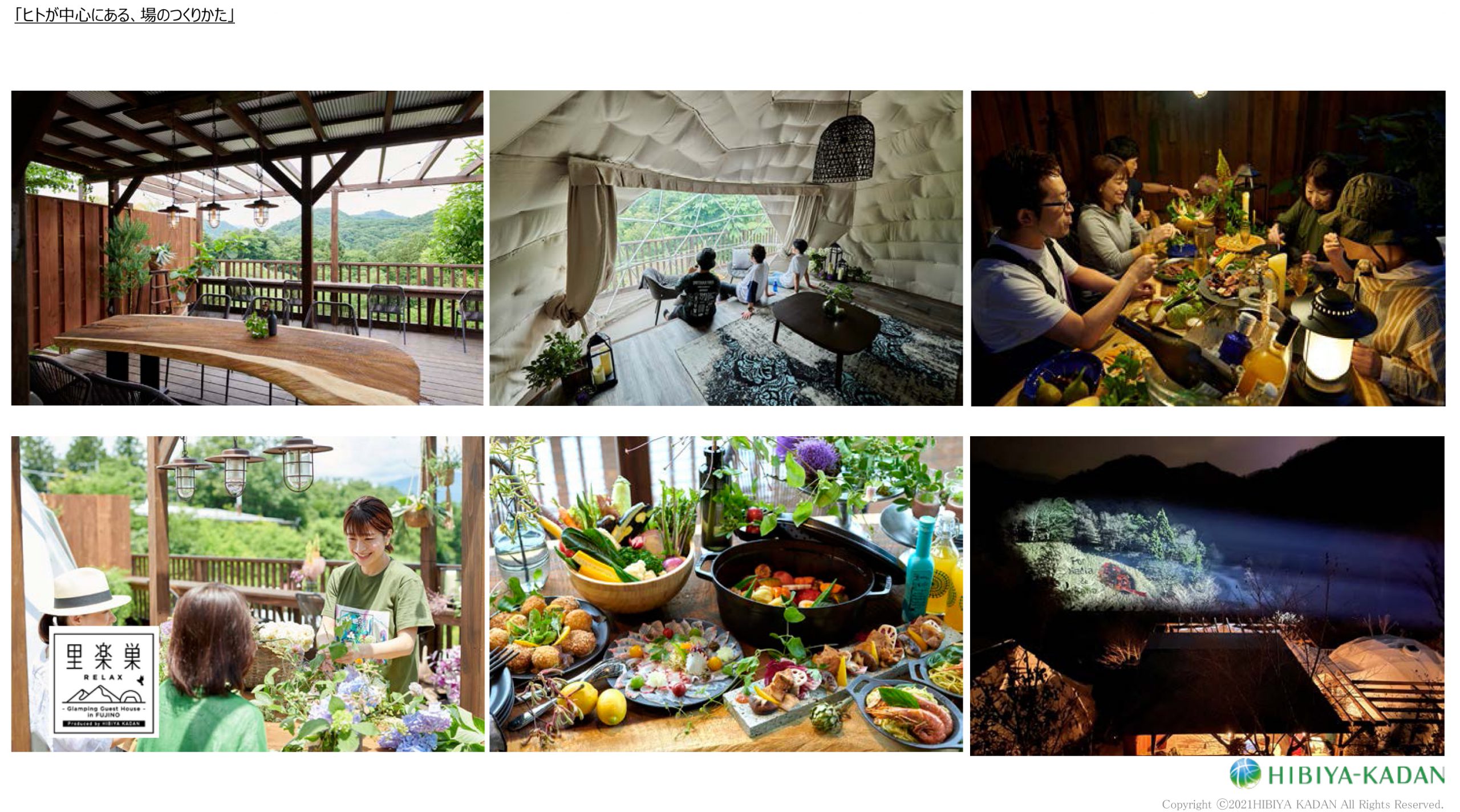

タジリ:日比谷花壇ではグランピング施設「里楽巣 FUJINO(リラックスふじの)」を手がけられていますよね。例えばここではどういった「サプライズ」が用意されているんでしょうか?

「里楽巣 FUJINO」がある一帯は谷になっているんです。訪れた人を迎えるこの景色が、最初にして最高のサプライズなんですね。設えの質についてはユーザー各自の好みによって評価が分かれますが、谷あいの雄大な眺めはおそらく誰しもが感激するのではないかと。この点を活かすべく、例えば谷に向かってカウンターテーブルを設けるなど、さまざまな演出が生まれました。また、さまざまなアクティビティを用意し、山に映像を映すプロジェクションムービーなども行い、場のデザインだけでなく、何を体験していただくか、感じてもらうかを、「場」を中心に考えました。

実際ユーザーからは「夜の帳のなかで、山の音を聴きながらお酒を飲むのは格別だ」といった感想を多数いただいています。ただ、もし私たちの仮説が外れていて、ユーザーに楽しんでもらえないときは、可能な限り積極的に変更を加えていくことが必要です。「これがいいはずだ!」とかたくなにならずに、フレキシブルに変えること・変わることをいとわないということですね。

タジリ:そもそも、なぜグランピングというものに着目したのでしょうか? 日比谷花壇といえばやはり「フラワーギフト」というイメージなのですが、そうした主軸事業はグランピングと直ちに結び付くものではないと思うので。

石賀:弊社はギフトはもとより、花のある暮らしを提案したいという理念を持ってやってきました。昨今ではそこからさらに、さまざまなスタイルの「暮らしデザイン」に寄与したいという目標を掲げて事業展開に取り組んでいます。そういったなかで、日々の暮らしにおける「STAY」をプロデュースしたいということで、グランピングの企画が立ち上がりました。しかし、当然それまでやったことがない事業ですから、ゼロからのスタートでした。

私たちは「自分の経験から始めること」がすべての基本だと思っています。なので、まずはやってみようということで、他社のグランピング施設の視察に始まり「自分たちにとってのグランピングとは何か」というグランピングの再定義まで議論を重ねてきました。またチーム編成も通常の事業とは違ったものにしました。社内の各部署からメンバーを募り、社外パートナーもアサインした混成チームで、できることの幅を最大化しました。そのうえで「こういうことも日比谷花壇はできます」という提案をしていけるようになったんですね。

タジリ:林さんは、いかがでしょうか? 丸善雄松堂としての“行動変容する仕掛け”というのは。

林 泰斗(丸善雄松堂株式会社 Research&Innovation本部事業開発部 主任/以下、林):石賀さんからサプライズの重要性についてお話がありましたが、弊社でも「セレンディピティ」を演出できないかと常々考えています。お客様の行動変容という点では、このセレンディピティが果たす役割は大きいのではないかなと。

セレンディピティとは“意図せぬ偶然の出会い”のことで、ある意味サプライズとも似た体験だと思います。弊社は「多様なまなびにつながる機会をデザインする」ことを目指して、さまざまな事業を展開しています。しかし一言に“まなび”と言っても、そのかたちは人それぞれです。

例えば“資格を得るための学び”や“特定の知識を得るための学び”といった明確な目的意識に基づいた学びがある一方、“偶然手に取った本がおもしろくて、内容についてもっと知りたくなった”というような、意外性や気づきをともなう学びもあります。しかし、この好奇心を発動させる偶然の出会いというものは、世の中には意外と少ない。だからこそ弊社では、偶然の出会いをゆるやかに促すような場づくりを進めています。

既存の本棚はジャンル別、著者別、出版社別に並んでいるのが一般的ですよね。しかし「アート」に分類された本が、果たして本当にアートの本と言えるのか。それを判断するのは、その本を手に取った人自身です。そういう意味では、必ずしも本棚は従来通りでなくてもいい。そこで弊社は「テーマ別」に本を配架しています。

例えば「時間」というテーマで本棚をつくる。そこには1時間で読める本、10分で読める本などの小分類もしてあります。普段は手に取らない本でも「これくらいの時間で読めてしまうのか、じゃあ……」と手に取る人が現れたとしたら、それはいつもと違う切り口から本を選んだことになりますよね。そこに“偶然の出会い”が起こり得るのではないかと、私たちは考えます。そこで得られる知的体験はまさに「まなび」であり、お客様の行動の変化につながっていくんじゃないかなと思いますね。

タジリ:濱谷さんはいかがですか?

濱谷俊輔(株式会社アマナ チーフアカウントプランナー/以下、濱谷):プランニングやディレクションを生業にしている身からすると、サプライズやセレンディピティは自分自身にとって重要なことでもあるんですよね。知らない世界に触れて、可能性が広がっていくような体験は次のアイデアを生みます。「へぇ、そうなんだ!」から「意外とこれありかも……」という自己変容がなければ、思考も感性も膠着したままになってしまいます。

そういった自分の体験から、ユーザーの体験をどのように設計していくか。その視点を大切にしています。弊社としても「伝わり、動かす Co-Creation Partner」というビジョンを設定していますが、アイデアを生み出し、かたちにして、広げていくこと、つまり社会に影響を与えていく事業の“伴走者”であると自社を位置付けています。そのためにも重要な要素かなと思います。今日のテーマに沿った事例ですと、「HANEDA INNOVATION CITY」は好例かなと思います。

「HANEDA INNOVATION CITY」は、国土交通省の「羽田空港跡地まちづくり推進計画」に基づいて建設されている複合施設です。研究施設・商業施設・イベント会場などが一体化した施設として、段階的に拡張・オープンしていっています。弊社がプロデュースしたのは、施設内にある「羽田みらいサイエンスギャラリー」の常設展示『ハローマイワールド わたしたちは細胞でできている展』です。

理化学研究所などの協力のもと、家族で楽しめる“まなび”の場を目指し、商業施設の中に脳科学や細胞に関する展示スペースを設けました。先ほどのお話になぞらえるなら、意外性のあるコンテンツ、意図せぬ出会いを空間に配したということになるでしょうか。

テーマが難解なので本来ハードルが高いのですが、イラストやデジタルコンテンツを使って“触って楽しめる”展示にすることで敷居を下げています。また、おもしろい仕掛けとして、展示壁に解説文を2種類掲示しました。ひとつは大人の目線の高さに、大人が理解できる内容のものを。もうひとつは子どもの目線に、子どもが理解しやすい内容のもの掲示しています。さらに、子どもの目線の高さに鏡やイラストなどを配置することで、楽しみながら学べる仕組みもプラスしました。

細胞は「おとなと子ども双方に共通するもの」なんだという気づきを与えつつ、学びのプロセスそれ自体が親子で対話を楽しめる時間にする。そんなビジョンを商業施設で具体化したのがこの企画でした。

タジリ:石賀さんや林さんは自社のアセット活用がミッションで、その魅力をいかに表現するかが事業のポイントだと思います。一方アマナはクライアントワークが基本で、自社/自分の価値観よりも、クライアントの価値観を尊重してかたちにしていくのがミッションですよね。そこには独特の難しさがあるわけですが、濱谷さんはそのあたりをどう感じていますか?

濱谷:「ターゲット」とか「ペルソナ」というビジネスタームがあります。その内容はと言えば、例えば“20代・女性・年収〇〇万円”といったような社会属性ですよね。でも、これって必ずしも最適ではないなと思うんです。ときには、何が好きな/どんな気分の/どんな価値観を持った人が事業の対象なのか、と考えることも有効なはずです。企画書をラブレターに例える方もいますが、要するに、相手が何を求めているかをくみ取れる力も企画力なのではないかと。

石賀さんや林さんのように「お花で何ができるかな」「本で何ができるかな」と考えることもあります。その点は、僕もおふたりもプロデューサーとしてのスタンスは変わらないのかもしれません。そのうえで、クライアントワークにおいてはより「相手が何を求めているか」から企画を考えることは重要だと僕は考えてます。

タジリ:なるほど。では続いてのテーマ「アセットの最大化」に移りたいと思います。これまで皆さんには、企画構想における思考法やキーポイントについてお話ししていただきました。アイデアが生まれたら、次のステップは「どう実行していくか」だと思います。

組織内でのチーム編成、コンセンサスのとり方等々、企画実現までのハードルはさまざまあります。またより積極的に考えるならば、アセットのポテンシャルをどうすれば最大化できるのか。このあたりについて、皆さんの経験やご意見を伺えればと思います。

石賀:先ほどお話ししたグランピング施設「里楽巣」の場合、チームは任命制だったんです。社内の全部署からメンバーをアサインしました。他にも社内公募をすることもありますし、人事部に対して「こういうスキルを持った人いない?」とリサーチをかけながらメンバーを集めていくこともあります。

しかし、重要なことは「どう集めるか」ではなく「誰を集めるか」ですね。つまり、この企画をやりたいという熱意を持った人を集められるかどうかがもっとも大事なことだと思います。私たちの場合、サービスやプロダクトは「その後」に考えることであって、まずはやはり能動的な気持ちを必要としています。

人が集まったあとは、やりたいことの洗い出しをします。ポストイットを使いつつ、自社のアセットでできること/そうでないことを分類する。あとはパズルのように、欠けているファクターを補う具体的な方法を考える。そんな要領で事業を進めていきます。

タジリ:とはいえ、ジョインした人同士、認識のズレや温度差みたいなものはありますよね? そういうギャップはどのように解消していますか?

石賀:ワークショップをしたこともありますし、グランピングの場合だと他社の施設を一緒に体験しに行ったりしました。特にチームで同じ体験をするということは重要です。同じことでも、人によって体験する質はそれぞれ違いますよね。その違いはそのまま、その人がチームにいる意味になってきます。それぞれの役割がそこで明確化してくるんです。

林:弊社の組織は従来、典型的な縦割りでした。ある部署では図書館をつくる、ある部署では本を納品する、ある部署では図書館の業務を受託する、といようなものです。これまでほとんどつながりがなかった部署をひとつのコンセプトのもとに置き直して、連携を取りやすくしたのが現在の組織です。

タジリ:丸善雄松堂は本を軸にしてさまざまな事業を行っているわけですが、それらはどうやってスタートするものですか?

林:基本的にはクライアントの要望、つまり「こんな場をつくりたいんだけど……」という相談から始まります。イニシチアチブを取るのは、私も所属しているリサーチ&イノベーションという部署です。

タジリ:濱谷さんはアセットの活かし方という点で、何かお考えはありますか?

濱谷:社内にたくさんのクリエイターを抱えているというのは、他にない強みだと思います。個人的には、彼らに「全力で頼る」ということを大事にしてますね(笑)。空間デザインに強い人、デジタルコンテンツに強い人、それぞれのスキルに頼るということもありますが、それは二義的なことかもしれません。彼らを頼る第一の理由は、彼らが持っている知見や視点、コネクションを借りるためです。ミーティングではそういう部分を引き出しつつ、お互いのアンテナで受信できた情報をシェアできる時間を大切にしています。

先ほどの「HANEDA INNOVATION CITY」を例に出すと、僕ははじめ脳科学の知識なんてまったくないので、研究者の方々がお話しされていることがまるでわからなかったんですよね(笑)。でも、そのチームには弊社の自然科学系メディアの編集者もいて、彼が“翻訳”してくれたんです。逆に研究者の人々は、クリエイティブ分野の考え方やタームをおもしろがってくれたり。そういう異質なもの同士の擦り合わせから、あの企画は生まれてきました。

タジリ:三者に共通する部分はやはり、縦割りを超えて、異質な知見を活かしつつ事業を進めるという点ですね。それが自社アセットを最大限活用するための要件だと。一方で、チームのモチベーションをいかに上げるかという、マネジメント的観点からアセットの活用を考えた場合はどうですか?

濱谷:石賀さんがおっしゃった「熱意/気持ち」という部分、これは僕も大事だと思うんですよ。ともすると抽象的だし、精神論の類という印象を持たれるかもしれませんが、経験上やはりこれは事業の質に大きく関わってくることだと思います。

例えば、やったことがない役割を期待されて尻込みをしている人に「期待してるからさ、頼むよ!」と一声かけるだけでポテンシャルが活かされることがあるかしれない。あるいは「予算がない……。でも、なんとかしたい!」って気持ちが乗っているときの方が楽しいし、良いアイデアが浮かびますよね。

タジリ:いままで以上に、新しい価値やマーケットをつくっていくことが求められるのが昨今のビジネスシーンだと思います。そこにおいて重要なのが、社外にいる「共創するパートナー」です。いわゆる受発注の関係ではなく、ある課題を解決するために協働できる関係が必要なわけですが、皆さんはどのように社外のパートナーと事業を展開していっているのでしょうか?

濱谷:弊社自体が「Co-Creation Partner」という言葉を掲げていて、いわば「共創」のよき伴走者となれるように努めています。

共創は何から始まるのかといえば、まずは「相手のやっていることをおもしろがるところから」だと思います。社外においては、例えば日比谷花壇さんであればお花、丸善雄松堂さんであれば本といったように、他社の取り組みの魅力に気付けるかどうか。また社内においては、同僚の業務、考えていること、モノの見方、趣味嗜好など、自分とは違った資質さや性質を肯定して興味を持つことが共創の第一歩だと思います。

相手を通じて、ふだん自分が触れることのない世界を垣間見ることができます。そうしてたくさんの世界をのぞき見た後、はじめて「編集」というか、異なるものをつなぎ合わせる作業ができます。“引き出し”の数はあればあるほどいい。相手に「ここを耕したい」と言われたとき「そこを耕せるくわ持ってるよ」と言える存在でありたいですよね。

タジリ:アマナは「Co-Creation Partner」以前は「Visual Communication Expert」を掲げていましたよね。その変化はどういった理由からですか?

濱谷:時代の変化ですね。いまや、テレビCMや新聞広告を出せば集客効果が……という時代ではありません。単純な受発注で成り立つ仕事が一定の効果を発揮しなくなって、常に新しい戦略や価値を生み出していかないと良い結果が得られないのが昨今です。要するに、成功のためのセオリー=正解がない。

では、「答えをつくる」ために何が必要か。コンテンツのつくり方を知っている人、考え方を知っている人、全然関係ないことを知っている人……いろいろな人と一緒に話したり探したりできる“場”だと思います。

林:本当にその通りですよね。弊社では「“知”と“まなび”のイベント」ということで、参加者の関心や好奇心を交流させる事業を行っています。実際、担当している私自身が楽しいんですよね(笑)。役得というか。やはり、異なる関心を持った人々が集まる場でまなべることは非常に多いです。このトークセッションがまさにそんな場です。

弊社のこのイベントでは、参加者同士がつながって新事業に発展した例もあります。また、参加者が次の登壇者になることもあって、必ずしも一方的/受動的ではない、双方向的な“まなび”の機会になっているのが特徴です。

タジリ:本日最後のテーマとなるのは「領域の越境によって得られたベネフィットとは何か」です。これまでさまざまな企業や業種・業態とコラボレーションをしてきたご経験をもとにお話ししていただければと思いますが、いかがでしょう?

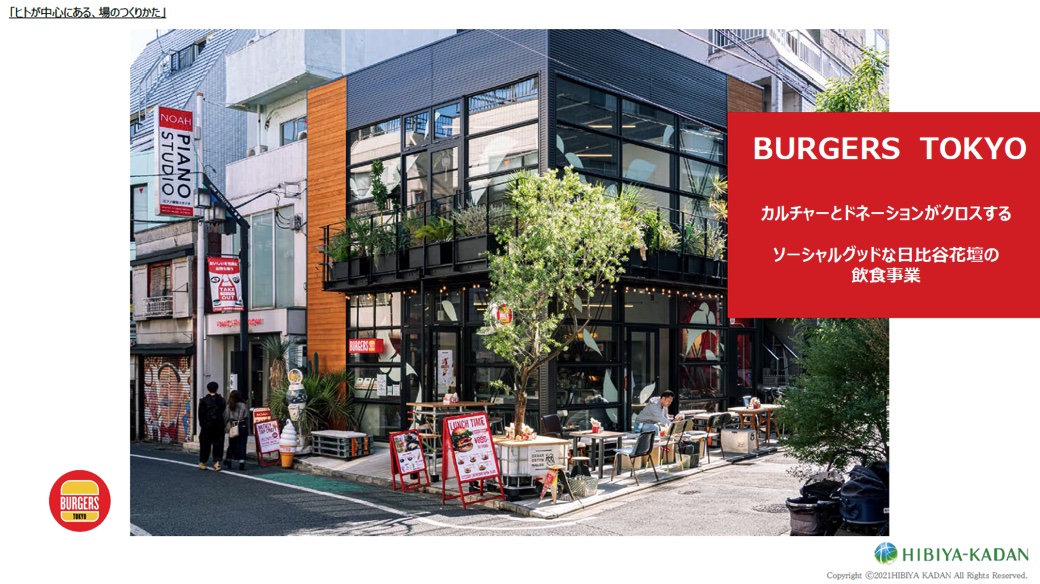

石賀:越境ということで言えば、弊社の「BURGERS TOKYO」は良い例だと思います。

この事業は「ストリートカルチャーとドネーション」を掛け合せたものです。ひとりが食べるハンバーガー一食が、ケニアの子どもたちの一食分の給食費や日本国内のひとり親家庭のご飯一杯に充てられます。食べるという日常行為のなかに、継続的な支援の仕組みを取り入れる。そうした新しいライフデザインが「BURGERS TOKYO」のミッションです。

タジリ:さらにここには、お花が絡んでくるんですよね?

石賀:そうですね。ワークショップをやって需要喚起をすることもあります。お花の需要は年々減っていますが、それは言い換えれば、お花がない生活を送る人が増えてきているということです。ということは、私たちの従来の顧客とは違ったライフスタイルを持つ人々にアプローチしなければ、お花を売るビジネスは成り立ちません。

だからこそ、ストリートカルチャーあるいは寄付文化を盛り上げつつ、そこでの「+α」として、お花の魅力を知っていただけたらいいなと考えています。

タジリ:基幹ビジネスの斜陽化は多くの企業が抱える悩みだと思います。しかし、あえて迂回することで、基幹ビジネスへの需要増が望める場合もあるわけですね。

林:私はいま「人間力」をテーマにしたセミナーを企画しておりまして、先日それが無事終了したところです。これまで書籍を通じて大学の先生方をビジネスパートナーとしてきましたが、その先生方の知を今度は“まなびの場”で活かしていただきたいと思い、企画しました。これはいわゆるビジネスパーソン向けのセミナーではなく、ひとりの人間・個人として「何を大切にし、どう生きていきたいのか」という問いを各々が受け止めるという趣旨のもとに開催したものです。弊社にとっては新しいパートナーシップによる新しい取り組みでしたが、やってみてわかることがたくさんありました。それもある種の“まなび”だと思います。

濱谷:越境というと大ごとに聞こえますが、僕としては「ちょっと背伸びする」という感覚があれば越境は可能だと思っています。要は「やったことがないことを、やれるように工夫することで、できるようになる」という子どもの成長と同じようなプロセスを踏んでいくことですね。林さんがおっしゃることは本当にその通りで、まさに“まなび”というか、ちょっと怖いけど少し頑張ってみることで、想像以上に自分の可能性が開けることってたくさんありますよね。

タジリ:ここまで「アセットを最大限活用する方法」や「共創の条件」など、人を動かす魅力的な事業のために必要な知見について、3名の経験をもとに伺ってきました。社内外を問わず、自分にはない他者の技術や思考に関心を持ち、頼るということ。そこから共創は始まります。

正解がない世の中だからこそ、一緒に正解を探していけるモチベーションを持ったパートナー、あるいは正解をつくり上げる具体的なスキルを持ったパートナーが事業の成功には不可欠です。今日登壇してくださった3名は、新しいことに挑戦するうえで頼もしいパートナーになってくれる方々だと思います。本日はどうもありがとうございました。

![]()